发布日期:2018-07-12 播放时长: 来源:东南网 责任编辑:李涛

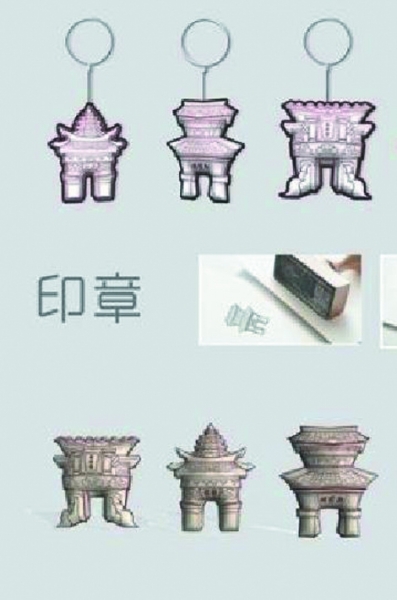

以三坊七巷标志性景点为原型的钥匙扣

文创中心出售的书签

游客在选购文创作品

三坊七巷历史人物Q版公仔

余江“坊巷时光”的钥匙扣和抱枕

编者按

2013年,台北故宫一款“朕知道了”纸胶带意外爆红,开启了文创市场的魔盒。

这一年,北京故宫趁热举办文创设计大赛,首次面向公众征集文化产品创意。随后,北京故宫招揽了一批创意人员,推出一大波文创产品。从此,一个庞大的文创市场被撬开。

效仿故宫,不仅国内博物馆纷纷开始了文创尝试,各省市还将目光转向各自的文化名片,试图以传统文化遗产为基,开启面向群众和市场的文物活化。

作为福建的名片之一,三坊七巷可谓自带文创光环。2017年1月,三坊七巷文创中心成立,成为发力文创市场的官方力量。经历一年半的成长,一个三坊七巷文创IP孵化器正酝酿前行。

如何在风口中锚定机遇,大步前行?本期《助创》,关注文创与三坊七巷的碰撞与火花。

7月,完成学业的余江从福州迁至北京,正式开始了职场生涯。

这名曾就读于福建江夏学院艺术设计专业的男孩,曾因一场文创大赛,与三坊七巷紧紧结合在一起。余江设计的“坊巷时光”系列文创作品,以牌坊为主题,让呆板的水泥牌坊化身为生动可爱的形象,广受好评。

然而,由于“坊巷时光”未能找到落地的途径,余江没有选择留在福州继续他的“事业”。如今,在北京一家公司从事设计策划的他,回忆起他已束之高阁的作品时,仍觉可惜。

一款未能落地的文创产品

在创作“坊巷时光”前,余江一直在思考什么样的文创作品最能代表三坊七巷。“游客们最先感受到的,应该是这些牌坊和建筑。”余江说,“了解它们之后,才会有兴趣寻找坊巷背后的故事。”于是,余江与同学刘珏华一起,开始用文创作品去活化三坊七巷的门牌和建筑。

余江的想法,得到了福建江夏学院设计与创意学院副院长孟昭洋的支持,在他的指导下,“坊巷时光”斩获福建旅游商品创意设计大赛奖项。

然而,虽然定位为旅游商品,但余江的作品并未进入工厂和景区商店。“当时找不到企业资源,也接触不到官方渠道。”余江告诉记者,获奖后,他的作品由于市场资源不足,进展到一半就停止了。

与余江有相同经历的,不在少数。孟昭洋告诉记者,现在从事文创设计的团队许多不是为了走向市场,而是参加各类设计比赛获取荣誉;也有一些团队致力于市场推广,但他们在完成对传统文化的文创设计后,由于得不到官方认可,运营得很艰难,想成功要投入较大的成本。

孟昭洋表示,想要成功打造三坊七巷文创产品,一个能有效整合生产和销售渠道的组织必不可少。

一个官方的文创IP孵化器

孟昭洋口中的“组织”,在缺席市场多年后,如今在三坊七巷出现了兴起的可能。

2017年1月,三坊七巷文创中心宣告成立,隶属于三坊七巷开发保护有限公司,它是景区首个自营的旅游伴手礼和文创产品直营店。300多平方米的店面里,拥有600多种与三坊七巷等福州本土文化有关的文创产品。售卖、展示、体验,文创中心俨然是一家三坊七巷“文创超市”。

中心负责人池女士告诉记者,成立之初,文创中心被定位为海峡两岸文创交流合作平台、三坊七巷景区文创IP孵化器,意图整合两岸文创资源,培育三坊七巷文创品牌,但池女士坦言,文创IP孵化器的工作尚在酝酿,需要引入更多资源才能在功能上进行完善。

“前期我们的工作主要是丰富商品品类,让游客有更多购物选择。”池女士告诉记者,文创中心前期与厝边、诚思等本土文创公司合作,将食品、明信片、钥匙扣、纸胶带、冰箱贴、抱枕、手账本、手机架等文创产品引入店铺销售。此外,中心还引入了集中代表闽都文化的大漆、油纸伞、软木画、牛角梳、漆器、茉莉花等工艺产品,充实店铺内容。此后,合作的公司扩展到26家。

那么,什么样的文创产品能够进入文创中心,获得官方渠道的接纳和核心景区的流量?池女士告诉记者,文创中心会不定期对申请入驻的商家进行评审,评审的内容包括文创企业的设计定位、产品质量、企业资质许可等。然而,池女士表示,只有文创设计、未注册公司的文创团队,并不能让文创中心发起评审。

一系列待整合的文创资源

如果初创期的文创团队不能取得入驻的资格,那文创中心如何成长为面向大众的文创IP孵化器?面对这个问题,池女士表示,当前,文创IP培育以内部自主设计为主,下一步将谋求资源整合,向更多文创力量开放IP孵化功能。

池女士介绍,文创中心下半年计划推出4款自主设计的文创产品,试图形成文创“爆款”。设计完成后,文创中心将自主对接企业资源完成生产。

尽管构建开放式孵化器尚需时日,但组建团队自主设计文创产品,却符合学界的期待。孟昭洋说:“从设计的角度来说,三坊七巷有丰富的文创资源可挖掘。但三坊七巷的文创产品,大多单打独斗,各类文创力量各行其是,缺乏整体的设计创作。”

孟昭洋的忧虑,正成为三坊七巷的努力方向。记者了解到,打造三坊七巷文创产品整体形象,也被列入文创中心的工作计划。“我们的品牌部门正在打磨完善一个VI系列,让入驻文创中心的商品有一个整体的对外形象。” 池女士说。

然而,梳理并活化三坊七巷种类繁多的文化资源,显然是一项不简单的工作。如何将磅礴的社会力量利用起来,有效融合内部与外部资源,考验管理者智慧与决心。

面对这个难题,池女士对《助创》记者表示,欢迎并期待与更多力量合作,共同打造三坊七巷文创IP孵化功能。“我们当前正建立文创产品库,并整合相关企业资源,非常欢迎有志从事文创的团队与我们联合,一起将三坊七巷的文化资源活化。”池女士说。

《助创》记者了解到,近年来,我省陆续出台推进文创发展的政策措施,在培育壮大文化产业龙头企业、推动文化产业集聚融合发展等方面明确了方向。我省也联合多部门,推出文创综合性品牌赛事,搭建文化创意竞赛、研讨、展览、推介、人才培养、产业对接平台。追赶风口,福建文物活化正当其时。

(福建日报记者 游笑春/文 周明太/图)